ワインは単なる酒ではありません。産業戦略とマーケティングが絡む複雑なシステムの中で、国の文化財であり、世界市場の高付加価値商品として機能しています。

プレミアムワインの象徴として位置づけられているヨーロッパ伝統のワイン、中でもフランスワインは数十年にわたり「世界最高」というイメージを築いてきました。ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュなど地域名を掲げて出荷されるワインは、オークション市場やミシュランレストランで象徴的な地位を占めています。しかし、このような名声が全て品質によるものかを疑問視する声も依然としています。専門家は「ブランド神話の産物に過ぎない」と指摘し、国際ワイン市場の構造自体が徹底した国家レベルのマーケティングと政治外交の産物であることを強調しています。

代表的な高級ワインとして分類されるボルドーのグランクリュワインは、瓶あたり数百万ウォン台の価格で取引されています。ロマネ・コンティは幾度もオークションで瓶当たり1億ウォンを超えました。しかし、ブラインドテイスティングの結果は期待とは異なりました。専門家でさえこのワインを中低価格のワインと区別できない事例が繰り返されました。2000年代以降、いくつかの国際テイスティングイベントで似た結果が報告されると、ブランドと価格がワインの品質評価に及ぼす影響を再考する声が高まりました。

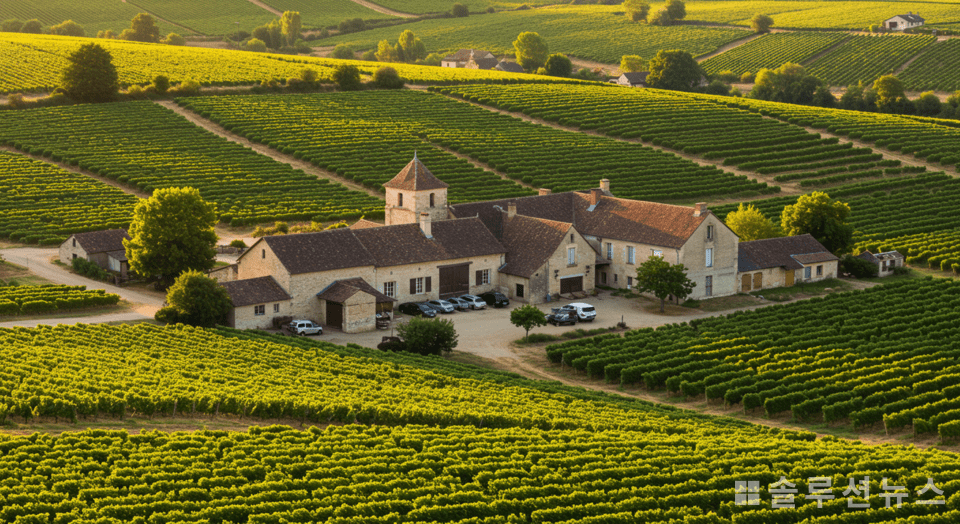

価格決定方式も品質ではなくマーケティングを軸にしています。特にプレミアムワインは生産量を制限したり希少性を強調して価格を人為的に調整します。とくにブルゴーニュ地方は葡萄畑の面積が限定され、小規模生産者が多く存在するために、ワイン1本が数百万ウォンで取引されます。しかし、実際の醸造技術や葡萄の品質に大差はないという評価もあります。

高級ワインの希少性は自然の結果というよりは計画された戦略に近いのです。毎年、特定のブランドは「割当量」、「ヴィンテージ」、「輸出量」などを事前に割り当て、実際の需要より供給を低くして市場を調整します。この過程を通じてプレミアムワインは消費用飲料ではなく、資産価値が付与された「投資商品」へと変貌します。ワインオークション市場が活発な香港、ロンドン、シンガポールなどでは価格より希少性と所有権がより大きな価値を持ちます。

有名なワイナリーは毎年瓶数、流通経路、地域別の分配を徹底的に管理します。価格は生産単価とは関係なく決定され、同一生産者の他のラインと比較しても大きな差があります。一部の専門家は、高級ワインほど気候変動や醸造ミスがあっても価格が維持される現象を「ブランドプレミアム」という商業的フィクションに根ざしていると指摘しています。

高級ワインのブランド化は単なる市場の論理だけでは説明できません。フランスの場合、1855年のパリ博覧会で当時の皇帝ナポレオン3世の主導でボルドーワインの格付けを行ったのが始まりです。当時の格付けシステムは輸出実績と名声を基準に1級から5級まで区分され、これはすぐにフランスワインの公式な序列として定着しました。

しかし、当時の基準は厳密な科学的品質検証ではなく、「名声」と「市場価格」に基づいて作られたものでした。つまり、どれだけ有名だったのか、どれだけ高値で売れたのかが等級を決定したという意味です。そのため現在のワインの味や品質とは必ずしも一致しないという指摘があります。それにもかかわらず、この格付けシステムは依然として世界のワイン市場で権威を認められており、これを巡る懐疑的な視線が尽きません。

ワインは数字で評価できない感覚と物語を含んでいます。ブランドが作った枠を抜け出しても、一杯のワインが提供する余韻と香りは依然として特別です。構造を理解することは選択の幅を広げることであり、嗜好を見つけていく過程は常に意味があります。本当に良いワインを選ぶことは結局自分だけの基準を設けるところから始まります。