ワインは嗜好食品を超えて健康と頻繁に言及されます。特にレッドワインの抗酸化成分は心血管疾患の予防と老化防止効果で注目されています。しかし、アルコールである以上、過剰な摂取はむしろ害をなします。ワインが健康に及ぼす影響を科学的根拠に基づき客観的に考察します。

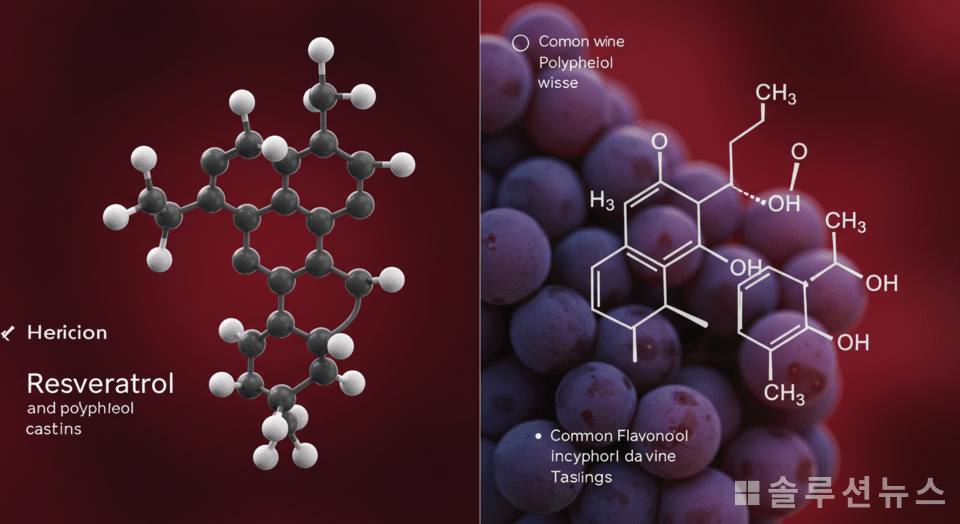

レッドワインにはレスベラトロールとポリフェノールなど抗酸化物質が豊富に含まれています。これらの成分は悪玉コレステロール(LDL)を下げ、血管を拡張して血流の改善を助けることができます。これは心筋梗塞や脳卒中のような心血管疾患の予防と関連した作用で、多数の疫学研究でも肯定的な相関関係が報告されています。

ワインの抗酸化成分は炎症を減らし細胞酸化を抑制することにも関与します。活性酸素は細胞損傷の主要な原因で、老化と病気に影響を与えます。特にポリフェノールは免疫機能の強化や肌の老化防止の面でも肯定的な役割があるとする研究結果があります。

一部の研究では、適量のワイン摂取が認知機能低下を遅らせ、認知症の発生率を低下させる可能性があると見られています。ブドウの皮と種子から抽出されるフラボノイド成分が脳の炎症を緩和し、血流を改善して認知機能の維持に寄与できるというのがその背景です。ただし、これはあくまで『適切な摂取』が前提になった場合に限ります。

ワインの肯定的な効果はあくまで少量の場合に期待できます。1日1〜2杯(150ml基準)を超える場合、肝機能低下、アルコール依存、高血圧、胃腸障害などの様々な健康問題が発生する可能性があります。アルコール自体が毒性物質である点は明確に認識する必要があります。

妊娠中や特定の疾患を患っている人、薬物を服用中の場合は、ワインを含む全てのアルコール摂取を避けるべきです。特に肝疾患のある人や過去に飲酒障害の歴がある場合は、健康上のリスクが大きいです。ワインは文化であり嗜好品ですが、全員に許されるものではありません。

ワインは飲用温度と保管環境に敏感な飲料です。種類により6度から18度の適正温度を維持する必要があり、高温で長期間曝露されると味と香りが変質します。ワインを凍らせたり紫外線に曝露させることも避けるべきです。瓶は寝かせて保管し、温度10〜15度、湿度60〜70%の環境が適切です。

健康によいワインではなく、健康を害しない範囲内で楽しむワインであるべきです。1杯の価値が高まるのは、それが生活に負担を残さない時です。