国立公園公団が植樹の日を迎え、国立公園の自生樹木の中で年間炭素吸収量が高い10種を公開しました。

公団は2023年から雪岳山、五台山、太白山など14の国立公園を対象に、計84種の自生植物の年間平均炭素吸収量を調査しました。その結果、平均値(7.37kg-CO2/本)より2倍以上高い吸収量を記録した10種を選定しました。

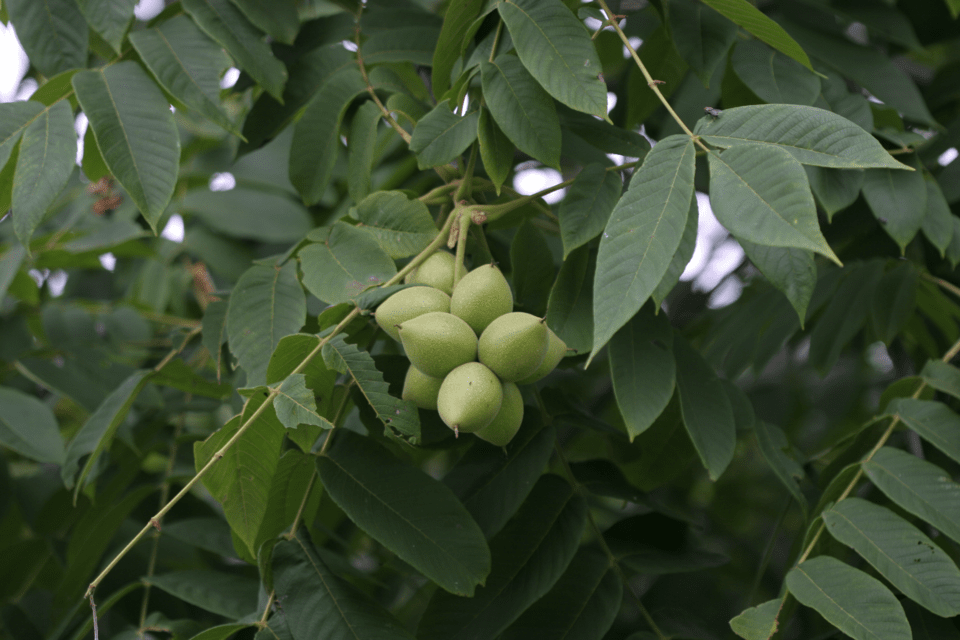

今回公開された樹木は、クヌギ(30.12kg)、クロバクダナム(21.51kg)、マツ(20.07kg)、チョウセンシラカシ(20.04kg)、アキニレ(19.01kg)、ミズナラ(17.55kg)、黒松(17.41kg)、カシワ(16.15kg)、クリ(15.98kg)、トチュウ(15.36kg)です。この中で広葉樹は8種、針葉樹は2種です。

国立公園公団は、これらの樹木の炭素吸収量を樹木の胸高直径と樹高などの理学的情報に基づき乾重量を算出し、炭素含量比を適用して計算しました。その後、反復調査を通じて樹木別年間吸収量を導出しました。

公団は2025年までに全国23か所の国立公園に対する自生植物の炭素吸収量調査を完了する予定です。現在までに232の調査区を指定して精密調査を進行中であり、調査結果は生態系ベースの炭素中立政策策定に活用されます。

国立公園公団は今回の資料を基に、市民に自生樹木を庭木として植栽することを推奨しています。該当する樹種はオンライン・オフラインの苗木販売店で購入可能ですが、樹種ごとの在庫やサイズによって購入可能かどうかが変わる場合があります。

朱大英国立公園公団理事長は「地域別の炭素吸収特性が優れた樹種を把握し、生物多様性の保全と気候危機への対応に活用する」と述べました。