教育部は8月7日、「2025年学校複合施設第2次公募事業」の結果を発表し、全国12ヶ所の地域事業を選定し、総額2,545億ウォンの事業を本格的に推進すると発表した。このうち政府は966億ウォン(38%)を国費で支援し、残りは教育庁と自治体が共同負担する。

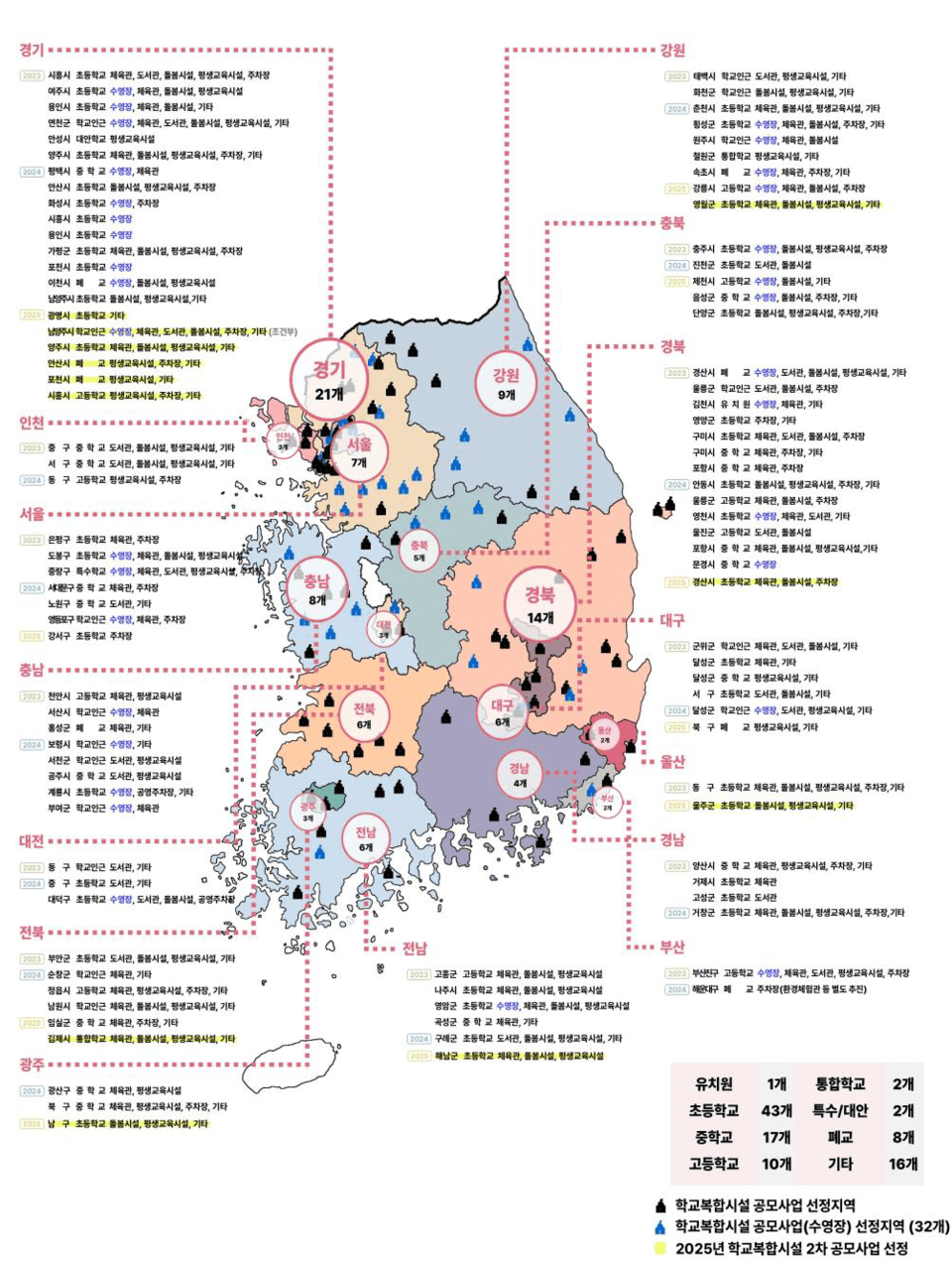

学校複合施設は、既存の学校空間を教育・文化・福祉・体育施設に拡張し、学生と地域住民が共に利用できる複合空間である。教育部は2023年から公募方式で事業を推進しており、これまでに99か所の施設が選定されている。今回の第2次公募を含めると、2025年までに229基礎自治体のうち144(62.8%)地域に1つ以上の複合施設設置が確定された。

今回選定された12事業のうち、半分の6件は邑・面単位の農山漁村地域である。代表的な例として、全北金堤市金求面で推進される「金求初・中学校複合施設」は、室内体育館、ブックカフェ、自主学習空間、フィットネスルーム、ヌルボムセンターなどを備えた多目的施設で、地域の孤立をなくす学習と生活インフラをカバーするモデルとして注目されている。教育部は人口減少地域とプールを含む事業に対して最大50%まで国費を支援するなど、オーダーメイドの支援を併行している。

特に、廃校敷地を活用した複合施設の事例も目を引く。京畿道安山市の「旧京水初活用学校複合施設」は、廃校敷地に子ども科学体験館、村カフェ、AIおよびコーディング教育場、駐車場などを造成し、地域社会に新たな文化・教育ハブを提供する予定である。就学人口の減少と都心の空洞化に直面する地域に再び力を与える基盤となり得るという点で、大きな意義を持っている。

これ以外にも、光州南区の「テイチュン中央初一番学院」、京畿道光明市の「光明1初学校複合施設」、慶北慶山市の「慶山中央初複合施設」、蔚山蔚洲郡の「児童多重センター」、京畿道南楊州市の「王熟2地区コミュニティセンター」、江原道、楊州市、抱川市、全南海南郡など多様な地域が選定された。

複合施設の設置は単なる教育インフラ拡張に留まらない。地域住民のための図書館、体育館、文化空間へと再編され、居住条件の改善と地域社会の活性化に貢献している。特に、ヌルボムセンターと連携したケアインフラ拡大、自主学習空間の確保なども併行され、地域内の教育格差解消にも役立っている。

パク・ソンミン教育部企画調整室長は、「学校複合施設は教育部が推進する居住条件改善の核心軸であり、地域社会の統合の場」とし、「今後も自治体と教育庁の緊密な協力を通じて地域特性に合った革新モデルが全国的に拡散できるよう積極的に支援する」と述べた。