冷凍庫に蜂蜜を入れたことがあるが、しっかりと凍らず、シロップのように粘着性が残った経験があるだろう。液体のように見えるが、氷のように変わらないこの現象は、蜂蜜が単なる液体ではないという点から始まる。

蜂蜜はフルクトースとグルコースを主成分としており、水分は平均17%にすぎない。砂糖が多く水が少ない構造のおかげで、水分子が自由に動きながら規則的な配列を作ることができない。氷の結晶形成のための分子構造がまったく形成されないのだ。

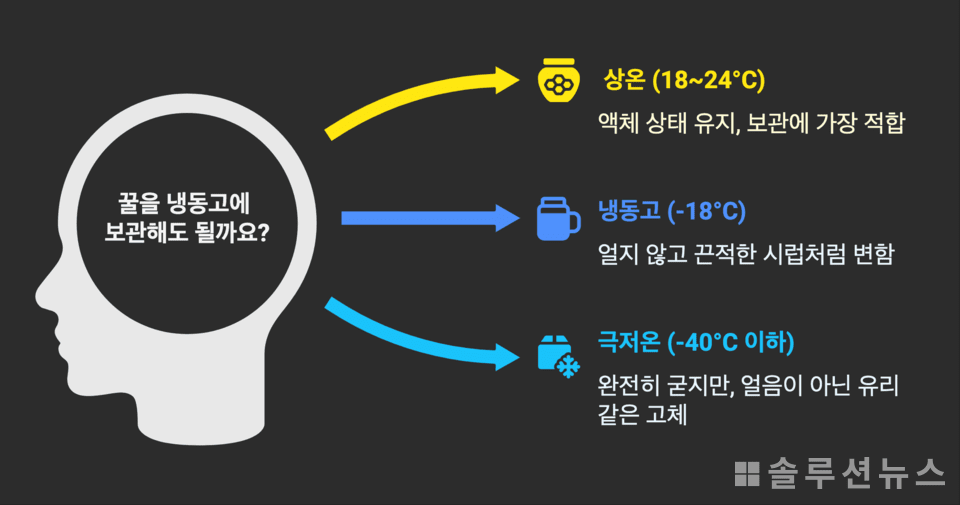

蜂蜜がまったく凍らないわけではない。ただし、凍る温度が非常に低い。一般的な水は0℃で凍るが、蜂蜜は「凍点降下」効果によってマイナス40度以下にならないと固体に変わらない。

家庭用冷凍庫の平均温度である-18℃では、蜂蜜は決して凍らない。代わりに粘性が急激に上がり、粘着性のあるシロップ、または水飴のような質感に変わるだけである。

これは、蜂蜜が高濃度の飽和糖液であるためである。糖分が多いほど水分子間の結合を妨げ、相変化を遮る効果が大きくなる。

マイナス50度以下の極低温環境では、蜂蜜も最終的に固体になる。ただし、その形は私たちが知っている「氷」とは異なる。

蜂蜜は結晶構造ではなく「非結晶性固体(アモルファスソリッド)」の形で固まる。分子が規則的な格子を形成できず、ガラスのように無秩序に固まるのだ。衝撃を与えると割れることはあるが、通常の氷のように透明だったり一定の形を持ったりしない。

このように蜂蜜を完全に凍らせるには特殊な冷却装置が必要である。一般的な環境では事実上不可能である。

日常では、蜂蜜は常温保管が最も適切である。日光を避け、密閉容器に入れて室温(18〜24℃)で保管すれば数年間も変質しない。

ただし、結晶化を防ぐためや高温地域で保管しなければならない場合、冷凍も考慮できる。ただし、冷凍時には膨張を考慮して容器を満たさず、湿気や匂いの侵入を防ぐために必ず密封する必要がある。

解凍は必ずゆっくりと行う必要がある。常温や温かい水に浸けて自然解凍するのが良い。電子レンジや直接加熱は、蜂蜜の香りや栄養素を損なう可能性がある。

蜂蜜が凍らないという事実は単純な物性の問題ではない。蜂蜜の中の水分、糖構造、分子間作用、そして温度の物理的相互作用が高分子物理学と食品化学の境界で働いている。

何千年も前から「蜂蜜は腐らない」という人類の経験は、今日の科学的根拠においても依然として有効である。