科学技術情報通信部は2025年度の空中ケーブル整備計画を策定し、全国51の地方自治体の355区間を対象に整備事業を推進すると31日に発表しました。この計画は、都市の美観を損ない国民の安全を脅かす老朽・不良空中ケーブルを体系的に整備するための措置です。

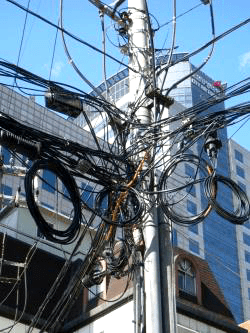

空中ケーブルは電柱などの地上設備を利用して通信線を設置したもので、解約後に放置されたり基準に合わない形で設置された線路は、たるみや重複設置などで危険設備に分類されます。科学技術情報通信部はこれらの設備が道路の横断部などに設置されると、歩行者や車両の通行に深刻なリスク要因となると判断しています。

整備対象は地方自治体の要請と現場調査を反映して選定され、通信事業者との協議を経て、解約された通信回線の撤去、線路整理、地中化など様々な方法で整備が行われる予定です。特に解約された通信回線については、2024年に100万回線の撤去を開始し、2025年から2027年まで毎年200万回線ずつ撤去し、計700万回線の整備を目指しています。

地中化区間には『指向性圧入工法(HDD)』を導入します。この工法は地表面を掘削せずに地下に管路を設置する方式で、道路の破損と市民の不便を最小化しながら工事期間も短縮できるという利点があります。

今回の整備は短期事業に留まらず、2026年から2030年までの第3次中長期空中ケーブル整備計画の策定に連携される予定です。科学技術情報通信部はこの計画を通じて整備事業の持続性と体系性を確保し、全国単位で管理の死角地帯のない整備体系を構築する方針です。

政府は整備成果の向上のため整備実績を点検し、不十分な区間に対して行政指導と技術支援を併行する予定です。また、通信設備の乱立問題の構造的解決を図るため、情報通信工事業法など関連法令の整備も進めています。

柳済明科学技術情報通信部ネットワーク政策室長は「我が国を情報通信技術強国に導いたネットワーク基盤施設が時間が経過し、国民の安全を脅かしています」とし、「国民の生活が脅かされないよう整備事業者と共に根本的な対策を講じていきます」と強調しました。