4月2日の「サイバー犯罪予防の日」に合わせて、警察庁はサイバー詐欺、金融犯罪、性暴力、賭博など主要なサイバー犯罪に対する大々的な広報と集中取り締まりに乗り出しました。

「サイバー犯罪予防の日」は、サイバー空間の危険性と予防の重要性を喚起するために、2015年から毎年4月2日に指定されました。「サイバー(Cyber)」の「サ(4)」と「イ(2)」から取った日付です。今年も警察庁はこれを契機にサイバー犯罪に対する国民の認識向上と被害予防のための全面的な対応に乗り出しました。

今回のキャンペーンは、オンラインとオフラインを併用して展開されます。ネイバー、ネッマーブル、ネクソン、中古の国など主要オンラインプラットフォームに予防対策が記載されたバナー広告を掲示し、警察庁のホームページにも関連内容を案内します。ソウル駅や西大門駅の交差点、バス停留所など主要な都市の電光掲示板を利用したカードニュースや動画広告も併用されています。各市道警察庁は地域別の自主広報を推進します。

民間の協力体制も稼働します。サイバー名誉警察「ヌリカップス」は、不法・有害情報に対する申告、削除、ブロック要請活動を行います。2024年基準で769人が活動中で、今年も追加の人員を募っています。警察官で構成されたサイバー犯罪予防講師団は、学校や企業を訪問して実質的な教育活動を展開します。

警察は同時にサイバー犯罪に対する集中取り締まりに着手しました。サイバー詐欺は3月24日から10月31日まで市民の生活を脅かす犯罪を中心に取り締まっており、金融犯罪はテキスト決済詐欺(スミッシング)、ファーミングなどを市道警察庁の専門捜査チームが担当します。単なる関与者はもちろん、総責任者まで追跡して逮捕する方針です。

サイバー性暴力の取り締まりは3月から始まっており、性搾取物の流布と流通網制作、購入など供給と需要を同時に遮断する形で行われています。サイバー賭博は昨年11月から今年10月まで運営者、募集役、広告役など連携組織を中心に捜査しています。

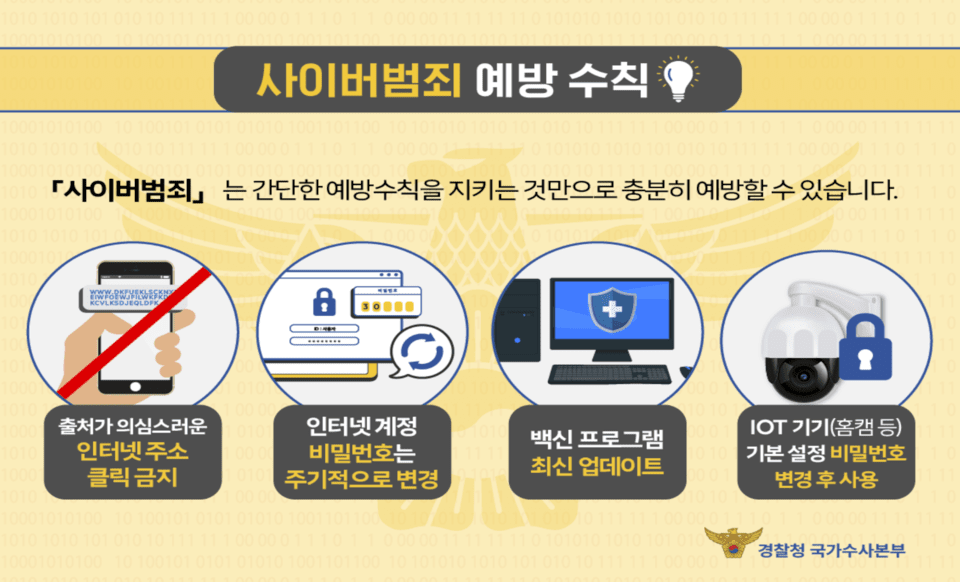

警察庁は国民にサイバー犯罪予防の手引きを積極的に広めています。出所不明のインターネットアドレスのクリック禁止、アカウントパスワードの定期的変更、アンチウイルスプログラムの最新アップデート、IoT機器の基本パスワード変更などが核心です。インターネット詐欺の予防のために、警察庁の電話・口座番号照会サービスの活用と対面取引の推奨も含まれています。

警察庁の関係者は、サイバー犯罪が高度化されており、一般市民を対象とした犯罪が急速に増加していると明らかにしました。スマートフォン、IoTなどの情報技術機器の普及が犯罪の露出を拡大しているという分析も出ました。それに伴い、警察は技術的なセキュリティ対策とともに予防教育、民間と公的機関の協力を通じた対応能力の強化に注力しています。