仕事でAIを使わない人はますます損をする時代です。1時間以上かかっていた資料検索が数行の要約で整理され、会議録の整理や提案書の草案はボタンを数回押すだけで完成します。時間を節約し正確性を高めるツールがすでに日常となっており、AIは選択ではなく、仕事をうまくこなす人の基本的な道具として定着しています。

情報を探し文書を作成する過程は、ほとんどのサラリーマンが毎日繰り返す仕事です。企画案、報告書、会議資料、メール作成まで、すべて文とデータの組み合わせです。人工知能が介入する領域はまさにこの反復のポイントです。要約、整理、作成というルーチンを自動化し、人が判断と企画に集中できるように助けます。

現在、最も広範に使用されているツールは、ChatGPT(챗지피티)、Claude(클로드)、Gemini(제미나이)などの汎用型AIです。文書の草案作成、メールの整理、データの要約など、さまざまな業務に活用できます。検索に特化したツールとしては、Perplexity(퍼플렉시티)とGenspark(젠스파크)があり、国内ではWrtn(뤼튼)が企画案、報告書、マーケティング文書作成など実務型ライティングに特化したツールとして活用されています。画像やデザイン作業が必要な場合には、Midjourney(미드저니)、Canva(캔바)、Adobe Firefly(어도비파이어플라이)、DALL・E(달리)といった生成型ツールが、迅速に視覚資料を作成するのに役立ちます。

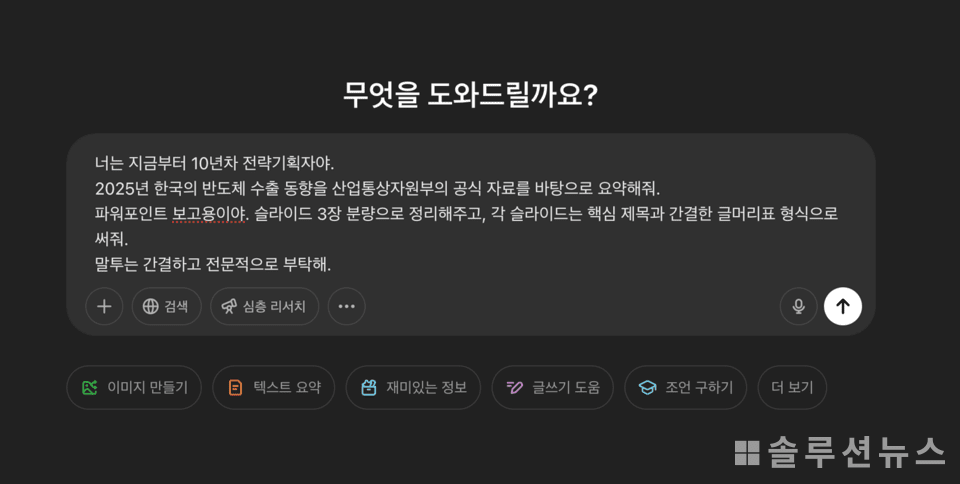

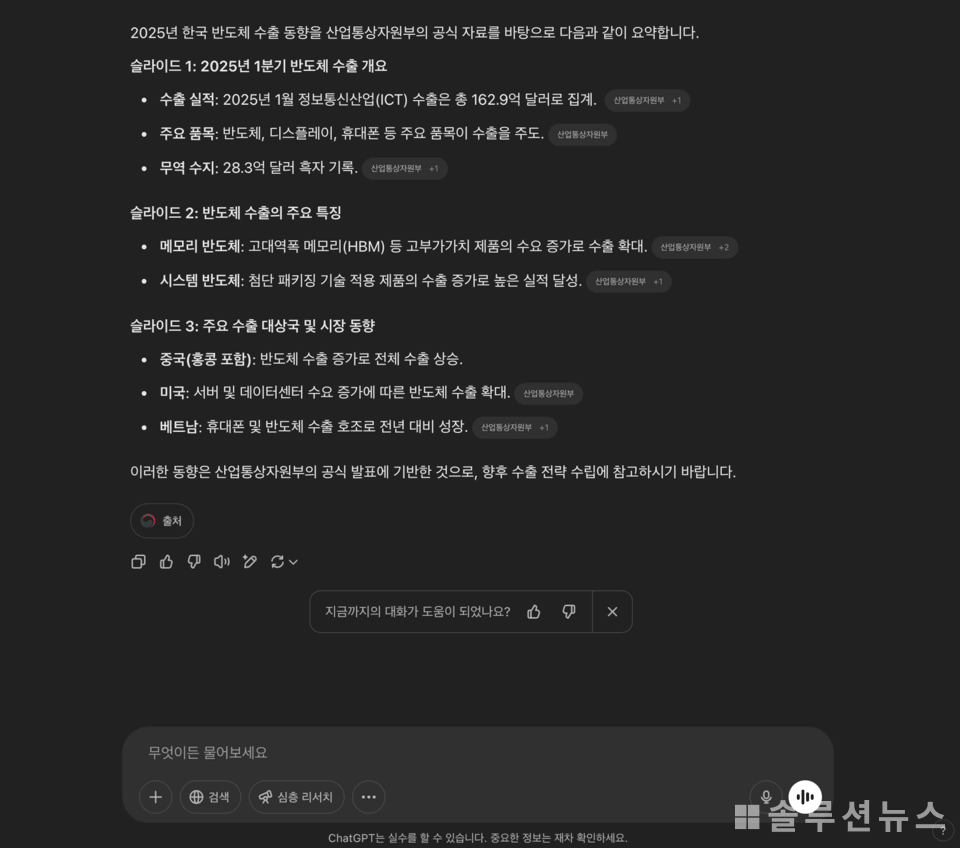

AIを適切に活用するには質問が重要です。単純な指示よりも、目的や形式、トーンを含めたリクエストが正確な結果につながります。このように構成されたリクエスト文を「プロンプト」と呼びます。例えば、「2025年の半導体輸出動向を産業部の公式資料に基づいて要約して。パワーポイントの報告用に、スライド3枚分のボリュームでお願いします」のように、質問の目的と方法まで一緒に提示すれば、AIの回答のレベルは変わります。

『役割付け方式(Role Prompting)』を活用すれば、AIはその文脈に合わせて言語スタイルと構造を調整します。プロンプトを構成するときは、簡単なヒントひとつが効果を高めます。質問の前に「君は今から10年目の戦略企画者だ」または「君は私の報告書を手伝う秘書だ」のように役割を指定してあげることです。こうして『役割付け方式』を活用すれば、AIはその文脈に合わせて言語スタイルと構造を調整します。単なる命令よりも相手を設定し目的を明確にすると、AIは同僚のように反応します。

GPTの有料会員専用の『GPTs』機能を活用すれば、企業向けのAI秘書を直接作成して使用することができます。ある企業では、ChatGPTに社内文書を連動させて『AI秘書チャットボット』として活用しています。マニュアル、政策資料、過去の報告書などを事前に入力しておけば、ユーザーは質問だけで必要な情報を簡単に探すことができます。こうしたチャットボットは引継ぎや部署間の質疑応答はもちろん、新入社員教育や顧客対応にも利用されています。

イメージ作業も例外ではありません。デザイン経験がない人もカードニュースや提案書の表紙を直接作ることができます。「Midjourney」と「Canva」を活用すれば、テキスト数行で視覚資料が生成されます。迅速にシアンを完成させる必要がある場合やデザイナーの支援を受けにくい環境では、実用的な代案として評価されています。

もちろん、注意点もあります。AIが提供する情報は必ずしも正確ではありません。最新データの反映状況や組織内部の政策との一致は必ず確認が必要です。特に機密情報を外部AIに入力する場合、セキュリティーリスクも考慮する必要があります。技術は万能ではなく、状況や用途に応じた選択的活用が重要です。

AIが業務を代行するわけではありません。ただし、不必要な反復を減らし、判断と企画に集中できる時間を確保してくれる役割は可能です。仕事ができる人は技術をうまく使う人です。能力の問題ではなく、ツールをどれだけ効率的に活用するかです。