花粉の飛散時期が早まり、濃度が高くなっているため、アレルギー患者は注意が必要です。

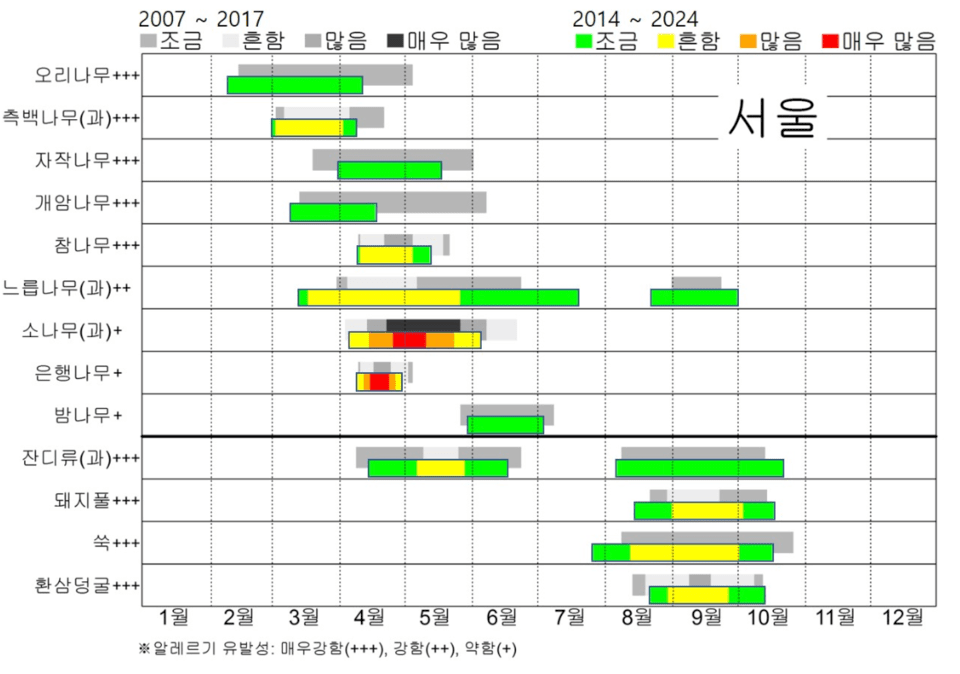

気象庁は最近11年間(2014~2024年)の観測データを基に開発した「2025年アレルギー誘発花粉カレンダー」の最新版を4月15日に公開しました。今回のカレンダーは8都市を基準に代表植物13種の花粉濃度を4段階に分けて提供します。

樹木類の花粉は全国的に平均3日早まり、地域別では済州が7日、中部地域が5日、南部地域が1日早まりました。オリナム、ツバキ、カシワなどアレルギー誘発性の高い樹種は山の麓や公園、アパートの造園木などに多く観察され、屋外活動時には注意が必要です。

全体的に花粉飛散期間は全国平均4日減少しましたが、濃度は高まったことが明らかになりました。特にイチョウは飛散期間は短縮されましたが、花粉濃度は高まり、都市部での露出リスクが高まりました。

芝類の花粉は春と秋の2回発生し、中部と南部地域ではそれぞれ飛散期間が10日、3日減少しました。反面、済州では34日増加しました。

秋に多く発生する雑草類の花粉は平均5日増加しました。ブタクサとヨモギの開花時期は1週間ほど早まり、カラスノエンドウは遅れる傾向を見せました。

花粉カレンダーは国立気象科学園のウェブサイトで確認でき、花粉の収集と顕微鏡法、アレルギー誘発植物の情報も合わせて提供されます。

チャン・ドンウン気象庁長官は「最新の花粉カレンダーがアレルギー患者の屋外活動計画に役立つことを願っています」と述べ、「今後も国民の生活に密接に関わる健康気象情報を拡大していきます」と述べました。