イギリスのロンドンでは、一度も楽器を手にしたことがない人物がレコード契約を成し遂げた。主人公は視覚デザイナー出身のオリバー・マッキャン(Oliver McCann)で、彼は「イモリバー(imoliver)」という芸名で活動し、生成型AI音楽ツールを利用して音楽を制作している。

昨年発表した彼の曲は300万回以上のストリーミング再生を記録し話題を呼んだ。この成果は、最終的にインディーレーベルのホールウッドメディア(Hallwood Media)との正式契約につながった。伝統的な楽器や音楽教育を経ずにAIを通じてレコード会社と契約を結んだ初の事例として記録された。

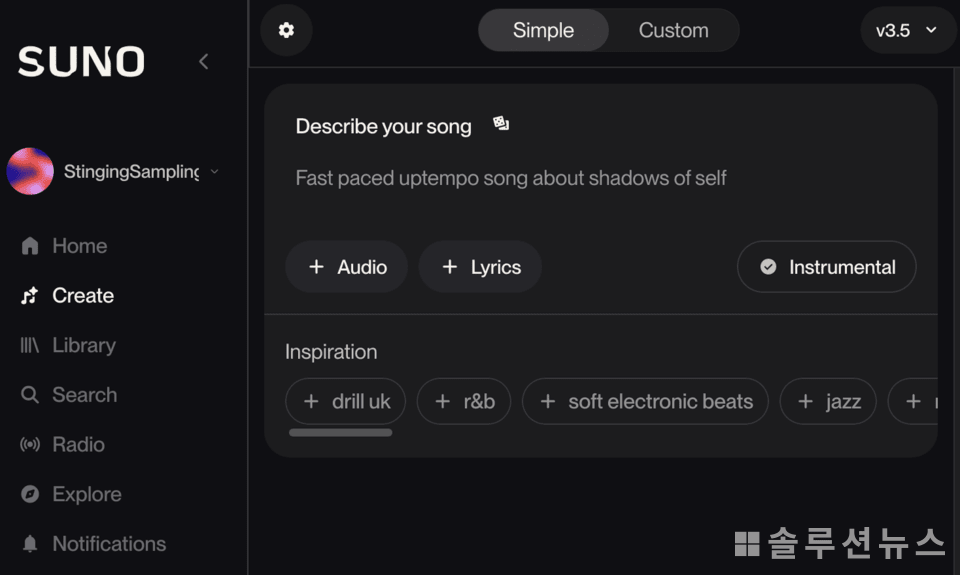

AI音楽ツールの普及は、特定の個人の事例にとどまらない。生成型AIツールのスノ(Suno)やユディオ(Udio)は、誰でも簡単な入力で曲を作れるようにした。ユーザーは歌詞や雰囲気を指定すれば、システムが自動でメロディーと編曲を完成させる。アルバムの表紙など視覚資料もAIが制作可能である。

このようにして結成された仮想バンド「ベルベットサンダウン(Velvet Sundown)」はオンラインで大きな注目を集めた。曲や歌詞、アルバムアートまで全てAIが制作した事例だ。ただし、自動で大量生産された低品質コンテンツが増え、音楽の価値が下がる可能性があるという懸念もある。

フランスの音楽ストリーミングサービス「ディーザー(Deezer)」は、自社プラットフォームに日々アップロードされる曲の18%がAI生成音楽だと発表した。しかし、実際の再生数は極めて低く、視聴者があまりいないことが明らかになった。スポティファイ(Spotify)などの大手プラットフォームは関連統計を公開していない。

世界の主要レコード会社や音楽家は、AI音楽の普及に強く反発している。ソニーミュージックエンターテインメント、ユニバーサルミュージックグループ、ワーナーレコードなど3大レコード会社は昨年、スノとユディオを相手に著作権侵害訴訟を提起した。ドイツの音源徴収団体「ゲマ(GEMA)」は、スノがル・ベガの「マンボNo.5」やアルファビルの「フォーエバー・ヤング」と類似した曲を生成したと主張し、法的対応に乗り出した。

イギリスでは、ケイト・ブッシュ、アニー・レノックス、デーモン・アルバーンを含む1000人以上のミュージシャンがAI関連の法改正案に反対した。彼らは抗議の意を込めて「無音アルバム」を発表した。一方、ウィル・アイ・アム、ティンバランド、イモジン・ヒープなどのアーティストは、AIを音楽創作のツールとして受け入れる姿勢を示した。

米国オハイオ大学のメディア学部長、ジョシュ・アントヌッチョ氏は「AI音楽は今後指数関数的に増加する」とし、「現在は法的基準がない初期段階だ」と説明した。

AI音楽の登場は、韓国の音楽産業全般に構造的な挑戦を投げかける。K-POPは精巧な企画、緻密な制作過程、膨大な投資で成長してきたが、AIは費用と時間を大幅に削減し、伝統的な制作システムを根本的に揺さぶる可能性がある。

K-POPがこれまで世界市場で注目された理由は独創性と完成度だった。しかしAIが大量に音楽を生産すれば、グローバルな舞台で差別性を維持するのが難しくなる可能性がある。特にAIが既存のK-POP曲を学習資料として使用している場合、創作者が意図しない形で著作権侵害の論争に巻き込まれる可能性がある。これは国際訴訟に発展する潜在的なリスクだ。

国内の制度も不十分だ。AIがどのデータを学習したか透明に公開されておらず、著作権侵害の有無を判断する基準も不明確である。創作者にどのような報酬が与えられるべきかについての規定も整備されていない。現在の空白は今後の紛争に拡大する可能性が高い。K-POPの国際的な地位を考慮すれば、韓国が基準を設けられない場合、グローバル市場で不利な立場に立たされる可能性がある。

AI音楽がすでに世界の音楽産業の一部となっている状況で、韓国は対応策を急いで準備しなければならない。核心は著作権保護と産業革新の間のバランスである。

まず、著作権基準を明確に確立する必要がある。AIが作った成果物を創作物として認めるかどうかや、原作者の権利をどこまで保護するかを具体的に規定しなければならない。すでに米国とヨーロッパで始まった訴訟事例は、韓国が制度的基準を設ける過程で参考になる。

もう一つ重要な課題は、創作者とAIの協力構造だ。歌詞やメロディーのような核心創作要素は人間の創作者が担当し、編曲や音響の補正、アイディアの補完など補助的な過程でAIを活用する方式だ。このような構造が制度的に支えられれば、創作者の権利を保障しながらもAIの利点を産業的に吸収できる。

教育の革新も急務である。未来世代は楽器を直接演奏するよりもAIを活用した音楽制作になじむ可能性が高い。音楽教育の過程にAIの活用を体系的に導入すれば、創作の基盤を拡大でき、産業全般の競争力も維持できる。ただの技術訓練ではなく、AIと人間の創作がどう共存できるかについての教育的な方向性が必要である。

まとめれば、AI音楽はK-POPの競争力に直接的に影響を与える可能性のある潜在的な変数だ。今は脅威のように見えるかもしれないが、制度的な基準と協力体制を確立すれば新たなチャンスに転換できる。

国内音楽産業は著作権の紛争に備えつつ、教育と政策を通じて未来の創作環境を準備すべきである。K-POPが世界の音楽市場をリードしてきた分、我々の解決策はグローバルスタンダードに続く可能性が高い。